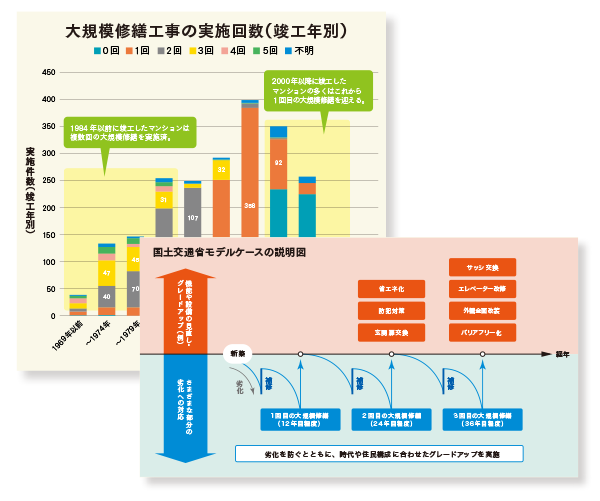

ISSUE 01 大規模修繕を知る

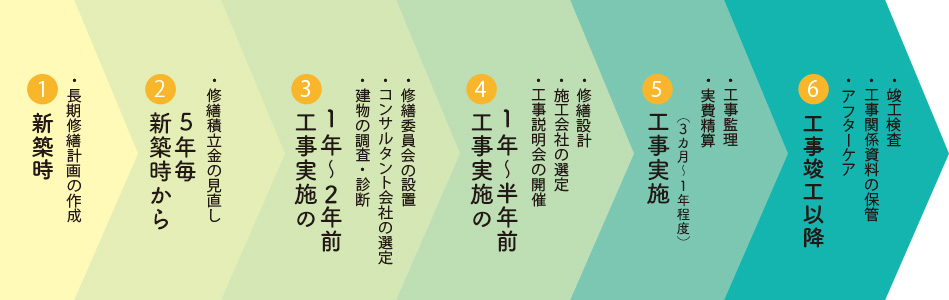

一般的な大規模修繕工事の

スケジュール

現在主流となっている設計監理方式の一般的なスケジュール

-

1新築時

長期修繕計画の作成

一般的には入居前に販売会社や管理会社が作成し、修繕積立金と一緒に提示されます。新築マンションを購入したばかりで心が浮き立つ時期ではありますが、適正な計画、金額かしっかり確認したいところです。

-

2新築時から5年毎

修繕積立金の見直し

大規模修繕を行うマンションの3割強は修繕積立金が不足し、一時徴収金や借り入れなどでまかなっているというデータがあります(国土交通省「平成25年マンション総合調査」より)。

また、マンションは立地や利用状況によって劣化状況が変化する上、修繕に必要な建築材料価格も日々変動しています。そのため国土交通省のガイドラインでは、5年程度の間隔で長期修繕計画の見直しとあわせて、修繕積立金の見直しを推奨しています。建物の専門家であり、大規模修繕コンサルタントの実績がある一級建築士事務所に見直しを依頼するのが理想です。同時に第三者目線を入れるという意味で、この段階からコンサルタント会社へ相談してみる手もあります。 -

3工事実施の2年~1年前

修繕委員会の設置

マンションの規模にもよりますが、大規模修繕の準備から竣工までは2〜3年を要します。そのため遅くてもこの時期には、修繕委員会を設置しましょう。

コンサルタント会社の選定

修繕委員会にとってはじめての仕事がコンサルタント会社の選定です。詳細は今後お届けする本誌4号で説明しますが、管理組合の誰もが納得できる会社を選びたいものです。

建物の調査・診断

建物の建物調査・診断 コンサルタント会社が担うことになります。建物や設備の劣化や損傷をチェックし、将来の影響を予測します。多くの場合、竣工図書や日常のメンテナンス記録の確認と、アンケート調査、建物自体への目視などによる非破壊検査の2段階で行います。劣化状況などによっては、より詳細な診断評価が必要になるため局部的に破壊検査を行うこともあります。

-

4工事実施の1年~半年前

修繕設計

建物の調査・診断の結果によってどの部分の工事が必要か、その範囲、期間、仕様、そして予算枠などを決めます。こちらもコンサルタント会社が担うことになります。

施工会社の選定

施工会社は工事価格だけでなく、施工品質や工事中の安全も左右するので慎重に選びたいものです。多くの場合、コンサルタント会社のアドバイスを受けながら修繕委員会が選定します。

工事説明会の開催

工事に先立ち、居住者へ大規模修繕工事の内容や工程を説明します。詳細は施工会社が説明することになります。工事内容によっては洗濯物が干せない時期があるなど日常生活に支障が出そうなこともこの場で説明することになります。

-

5工事実施(3カ月〜1年程度)

工事監理

大規模修繕の工事内容は非常に複雑で広範囲です。施工会社とは別組織であるコンサルタント会社が、工事が設計書どおりに行われているかをチェック(監理)することで施工品質や安全の維持、手抜き工事の防止につながります。また居住者が住みながらの工事になるので、エントランス内など見やすい場所での工事の進捗具合の提示といった居住者への配慮も不可欠です。

実費精算

事前に建物の調査・診断を行って工事費を見積っているとはいえ、実際に工事をはじめると補修をすべき範囲を増やさなければならない、といったことがあります。また、劣化状況によっては当初予定していた仕様が変更になる場合もあります。このようなことから生じる費用の増減は実費精算することになります。そのため予算には予備費を見込んでおくことが重要です。

-

6工事竣工以降

竣工検査

一通りの工事が完了すると、工事監理者の検査を経て修繕委員会が竣工検査を行います。コンサルタント会社や施工会社の説明を受けながら工事箇所を一つひとつチェックしていきます。

工事関係資料の保管

工事が終了したときには工程表、工事日報、保証書などさまざまな書類をまとめた「竣工図書」を受け取ります。まずは、これらの内容と工事内容に違いがないかをしっかりチェック。問題がなければ次回の大規模修繕への貴重な資料となるので大切に保管しておきましょう。

アフターケア

施工会社とのお付き合いは竣工と同時に終わる訳ではありません。その後に不具合がないかのアンケート調査や定期点検などでお付き合いは続きます。このようなアフターケアの充実度も施工会社を選ぶ一つの基準になります。

今から準備しておくとよいこと

大規模修繕を意識し始めるのは、築7〜8年、建物に少しずつ劣化や不具合が見られるようになったころではないでしょうか。とはいえ、はじめての大規模修繕に対して何を準備してよいのかわかる人はほとんどいません。

最初の第一歩としては、すでに大規模修繕を終えているマンションに住む知り合いや、近隣のマンションの理事や修繕委員、居住者に工事中の話を聞いてみることをおすすめします。

話を聞く際に役立つ予備知識には次のようなものがあります。

-

CHECK 1長期修繕計画の確認

一般的には入居前に分譲会社や管理会社が作成し、修繕積立金と一緒に提示されます。いつ、どこに、どのくらいの費用がかかるのか確認しましょう。

-

CHECK 2修繕と改修の違い

修繕とは劣化または損傷した部分を新築当初のレベルまで回復させる工事です。改修とは新築当初よりも性能やグレードをアップさせる工事です。階段へのスロープ設置や手すりの追加といったバリアフリー化などがそれに当たります。

-

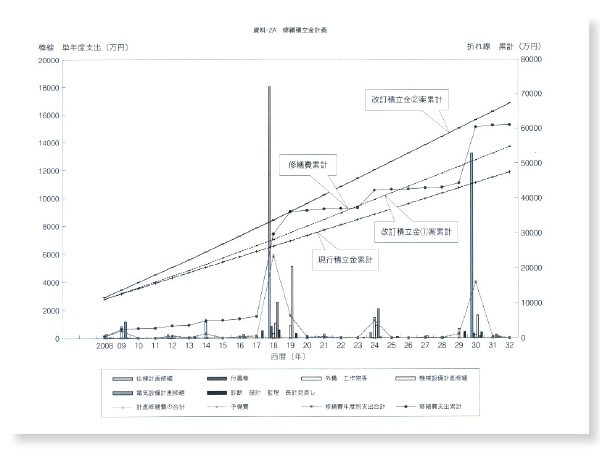

CHECK 3修繕積立金と予算の目安の確認

首都圏の新築マンションの修繕積立金の平均額は7006円/月(平均95.4円/㎡・月)です。しかし、実際に大規模修繕を検討する段階でこの金額では足りないことがわかり、約21%のマンションでは一時金の徴収や金融機関からの借り入れを行っています。国土交通省では1㎡当たり毎月200円前後の修繕積立金を目安としています。

-

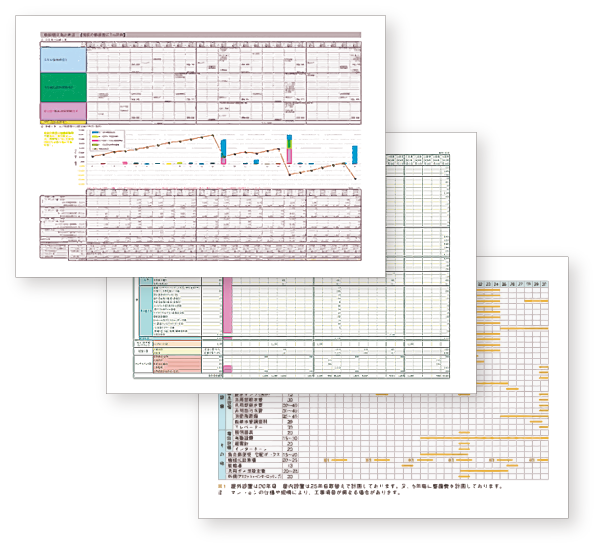

CHECK 4全体フローを確認

修繕委員会の設立から工事の竣工まで、一般的には2~3年を要します。どのタイミングで何をすべきか全体のフローを把握しておきましょう。

-

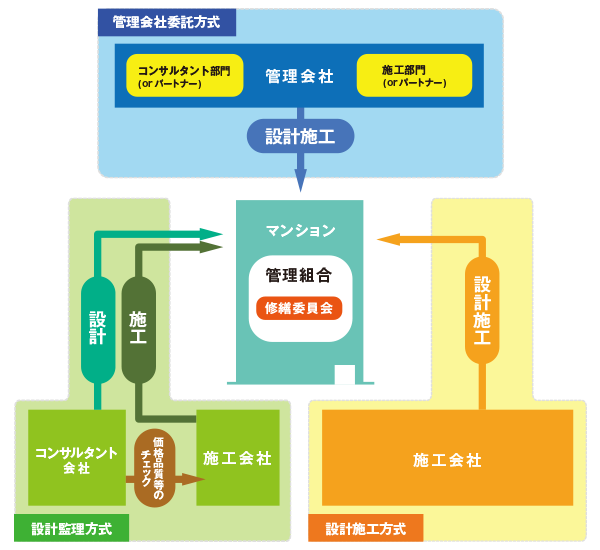

CHECK 5さまざまな発注方式

おもな発注方式には管理会社委託方式、設計監理方式、設計施工方式があります。本誌3号でも改めて詳細を説明します。

-

CHECK 6マンション内部の手続き、事前確認事項

大規模修繕を行う際の手続きには、修繕委員会の設立といったマンション内部の手続きがあります。どのようなことを誰が、いつやるのか事前に確認しましょう。また、本号付録の「大規模修繕事前準備チェックリスト」を利用して過去の経緯やマンションの状況を確認してみてください。

修繕委員会の設立