ISSUE 01 大規模修繕を知る

マンションのライフサイクルと

修繕項目

&2回目以降の大規模修繕の注意点

マンションのライフサイクルと修繕項目&2回目以降の大規模修繕の注意点

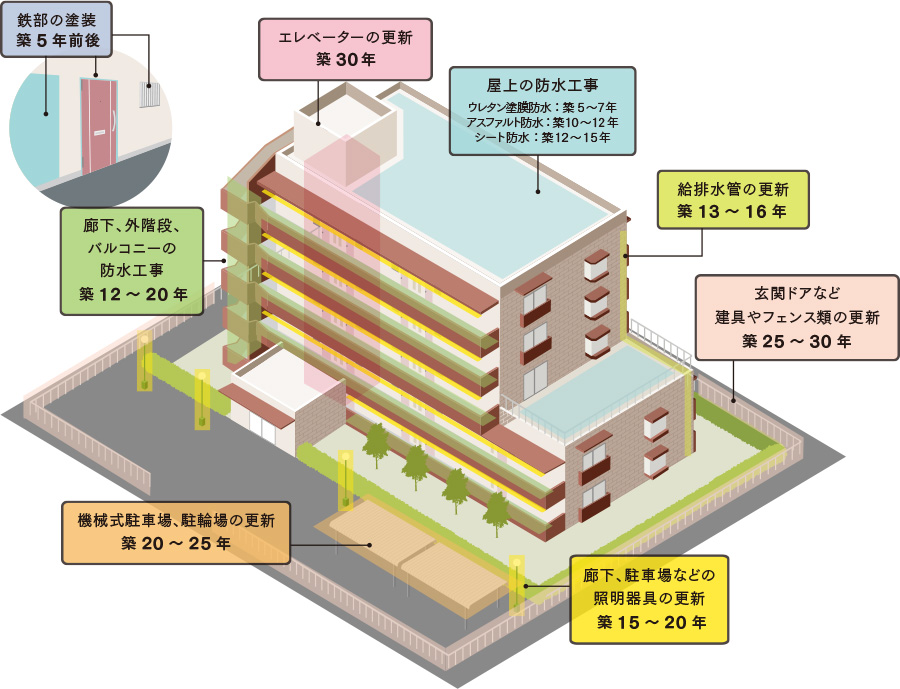

マンションに使用されている建築材料や設備の寿命はそれぞれ異なります。だから修繕計画は30〜40年の長期スパンで検討することが重要。

また、大規模修繕を行う周期は各マンションの立地、管理状態、予算などでそれぞれ違ってきます。管理会社によっては、国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」に沿って作成された長期修繕計画書をもとに大規模修繕を提案するかもしれませんが、マンションの状態によっては、長期修繕計画書に記載されているすべての修繕が必要とは限りません。専門家に調査・点検を依頼し、その時に必要な修繕内容を見極めることで、限りある積立金を有効に活用できます。

マンションは、ライフサイクルの中で複数回の大規模修繕を行いますが、1回目と2回目でやらなければならないことは基本的にほぼ同じです。ただし、その間に長期修繕計画の見直しや修繕積立金の状況が変化する可能性が高いので、2回目はこれらを考慮した修繕になります。中には「1回目にしっかり修繕したし、その後も日常的にメンテナンスをしていたから2回目は低コストになった」といったケースもあります。そのため2回目を検討する際は、1回目の大規模修繕だけでなくそれ以降の日常のメンテナンス記録を用意して実施内容を把握しておきましょう。

一方で3回目の大規模修繕はほぼ同時期に、建物とアルミサッシなどの設備を交換する必要が出てきます。その結果積立金が足りなくなるという問題が多発しています。そうならないためにも1回目、2回目に適切な大規模修繕を行い、工事のロングスパン化を実現することが大事。それが最終的に無駄な出費を抑えることにつながるのです。

マンションのライフサイクルにおける修繕年表図 (例)

誰がやるのか?

内部組織と外部パートナー

大規模修繕に関わるおもな4つの組織

1 理事会・修繕委員会

管理組合の理事の任期はたいてい1年。しかし、大規模修繕の準備から竣工までは2年から3年を要します。そのため、管理組合内の専門委員会として大規模修繕を専任とし、準備から竣工までを任期とする修繕委員会を設立する方法が最近の主流となっています。とはいえ実際には理事会との密な連携が必要となるので、理事から最低1名の参加が望ましいでしょう。

2 管理会社

管理組合から委託を受けてマンションの管理業務を行う会社です。おもな業務内容は日常の清掃業務、エレベーターや浄化槽といった設備の管理業務、管理組合の会計の収入及び支出の管理や理事会支援業務といった事務管理業務、受付や点検といった管理員業務など。マンション全体のことを把握しており、大規模修繕の実施が近くなると、初めに提案を持ちかけてくるケースが多いです。

3 コンサルタント会社

既存の長期修繕計画の見直しや大規模修繕前の調査・診断、工事計画の策定、費用の算出、施工会社選定の助言、工事監理などを担う会社です。管理組合はもちろん、管理会社でも判断が難しい技術的な部分をサポートする存在なので、最近は管理会社にすべてを任せるのではなく、管理組合や修繕委員会のアドバイザーとして、このような会社を利用するのが主流となっています。

4 施工会社

大規模修繕の施工を担う会社です。マンションの大規模修繕は、新築工事と違い居住者が在宅したまま進行します。そのため施工会社を選ぶ際は、会社の規模や実績、施工品質はもちろん、防犯やプライバシーの保護など居住者への配慮にどれだけノウハウがあるかが重要になります。

さまざまな工事の発注方式

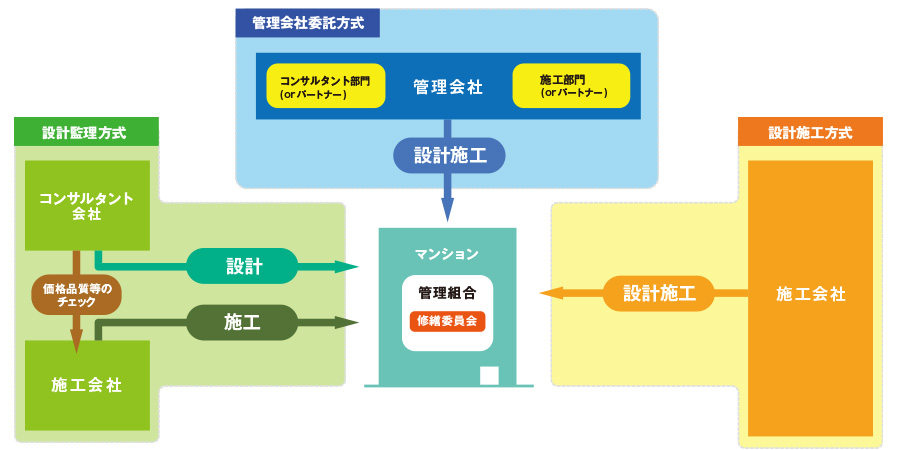

大規模修繕工事には、誰が工事の進行や施工品質のチェック(監理)をするかなどによってさまざまな発注方式があります。

1 管理会社委託方式

建物の調査・診断から修繕設計、施工会社選定、工事監理、施工まですべての工程を管理会社が取り仕切る方式です。すべてを管理会社に任せられるので、管理組合の負担が少ないことがメリット。デメリットは、価格が割高になる可能性があり、透明性も確保しづらいことがあげられます。

2 設計監理方式

一級建築士事務所が建物の調査・診断、修繕設計、施工会社選定補助、工事監理を担い、施工は別会社が行う方式です。役割分担がはっきりしているので価格の透明性が確保しやすく、工事監理もコンサルタント会社が担当することが多いため工事品質の担保がしやすくなります。現在主流の方式ですが、コンサルタント会社や施工会社の選定に手間がかかります。

3 設計施工方式

建物の調査・診断、修繕設計、工事監理、施工までを施工会社が担当する方式。コンサルタント会社も関与する設計監理方式に比べて、多くの作業を1社で請け負うことになるので、比較的安価になります。ただし、工事品質のチェックが甘くなる可能性があります。

| 工事の発注方式 | パートナー | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

|

工事の発注方式 管理会社委託方式 |

パートナー 管理会社 |

メリット ・日常管理を担当しているため、マンションの状況をよく把握している |

デメリット ・品質や費用のチェックも「お任せ」で、透明性が確保しづらい |

|

工事の発注方式 設計監理方式 |

パートナー コンサルタント会社 |

メリット ・施工は別会社が担当するため、公正なチェックが可能 |

デメリット ・コンサルタント会社と施工会社を別々に選定する必要がある |

|

工事の発注方式 設計施工方式 |

パートナー 施工会社 |

メリット ・他の方式に比べて安価になるケースが多い |

デメリット ・品質のチェックが甘くなる可能性がある |

1戸当たりの費用の目安

費用の目安は1戸当たり100万円程度といわれていますが、その中でも意外にかかってしまうのが足場を主体とする仮設工事です。足場とは高所でも作業がしやすいように、鉄パイプなどで建物全体を囲むように組んだ構造物のこと。仮設工事の費用だけで1戸当たり平均15万円前後になっています。鉄部の塗装が3万円ほどなのでいかに大きな割合を占めるかがわかります。大規模修繕工事は、この足場を利用して行う工事をできるだけまとめてやってしまうように計画することが重要です。

また、工事費用はエレベーターや機械式駐車場など設備の有無でも大きく変わってきます。

修繕積立金は足りていますか?

国土交通省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」によると、首都圏の新築マンションの修繕積立金の平均額は7006円/月(平均95.4円/m2・月)です。しかし、実際に大規模修繕を検討する段階でこの金額では足りず、約21%のマンションでは一時金の徴収や金融機関からの借り入れを行っています。

このような事態にならないためには、早期の長期修繕計画の見直しが必要です。国土交通省では下記のように、1㎡当たり毎月200円前後の修繕積立金を目安としています。

| 1.仮設工事 | 118,000円/戸 |

|---|---|

| 2.躯体改修 | 53,000円/戸 |

| 3.防水改修 | 260,000円/戸 |

| 4.外壁塗装 | 211,000円/戸 |

| 5.鉄部塗装 | 50,000円/戸 |

| 6.金物改修 | 89,000円/戸 |

| 7.電気設備 | 19,000円/戸 |

| 8.外構改修 | 57,000円/戸 |

| 9.諸経費 | 75,000円/戸 |

| 建物の階数 / 建築延床面積 | 平均値 | 事例の3分の2が包含される幅 | |

|---|---|---|---|

| 【 15階未満 】 |

建物の階数 / 建築延床面積 5,000m2未満 |

平均値 218円/m2・月 |

事例の3分の2が包含される幅 165円〜250円/m2・月 |

|

建物の階数 / 建築延床面積 5,000〜10,000m2 |

平均値 202円/m2・月 |

事例の3分の2が包含される幅 140円〜265円/m2・月 |

|

|

建物の階数 / 建築延床面積 10,000㎡以上 |

平均値 178円/m2・月 |

事例の3分の2が包含される幅 135円〜220円/m2・月 |

|

|

建物の階数 / 建築延床面積 【 20階以上 】 |

平均値 206円/m2・月 |

事例の3分の2が包含される幅 170円〜245円/m2・月 |

|